Imaginez pouvoir cartographier l’intégralité d’Internet sur une seule page. C’est exactement ce qu’a fait Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web.

100 blocs connectés. Des dizaines de flèches entrecroisées. Et dans ce schéma d’une complexité fascinante, seulement 6 cases portent une étiquette inquiétante : « nuisible ».

Facebook. Instagram. Snapchat. TikTok. X. YouTube. Six géants qui ont façonné notre quotidien numérique. Six plateformes que leur propre créateur considère aujourd’hui comme toxiques.

Berners-Lee n’est pas un critique aigri ou un technophobe nostalgique. C’est l’homme qui a littéralement inventé le web en 1989. Celui qui a passé 35 ans à observer ce que l’humanité a fait de son invention. De 1 utilisateur (lui-même) à 5,5 milliards aujourd’hui.

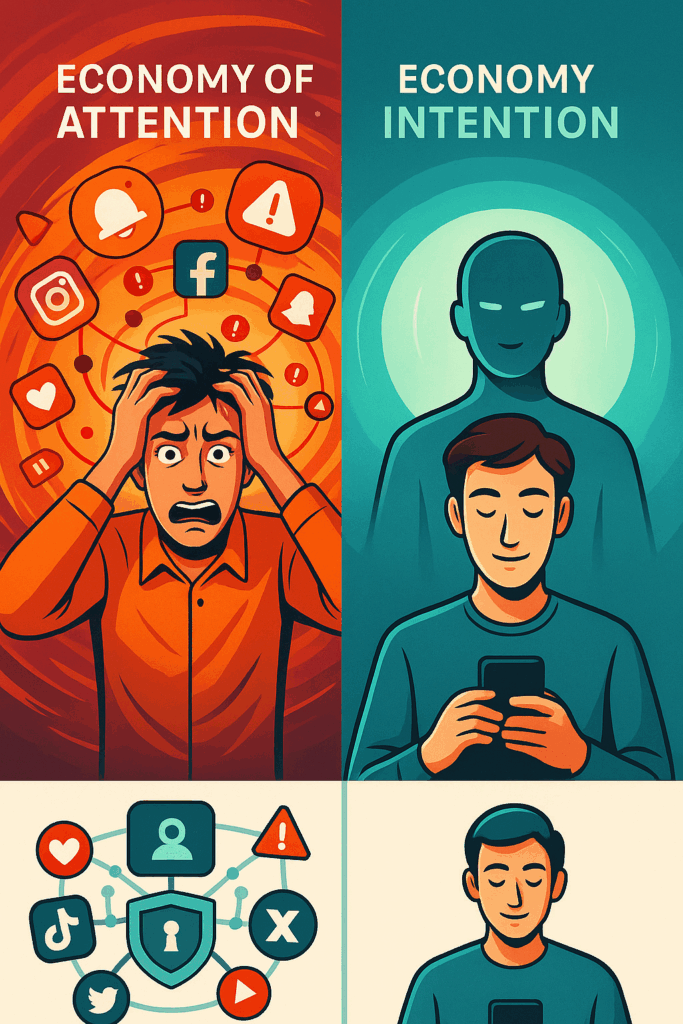

Son diagnostic est aussi brutal que nécessaire : nous vivons dans une économie de l’attention qui nous transforme en produits. Mais contrairement à beaucoup d’observateurs, il ne se contente pas de critiquer. Il propose une solution concrète, développée depuis une décennie : les pods de données personnelles.

Cette révolution silencieuse pourrait bien transformer notre rapport au numérique. Voici pourquoi.

Tim Berners-Lee et la vision originale du web

Pour comprendre la gravité du diagnostic, il faut d’abord saisir l’ampleur de la dérive. Tim Berners-Lee n’est pas n’importe qui dans l’histoire de la technologie. C’est littéralement le père fondateur de l’internet tel que nous le connaissons.

En 1989, alors qu’il travaille au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), ce chercheur britannique développe un projet révolutionnaire. Son objectif ? Permettre aux scientifiques du monde entier de partager facilement leurs recherches.

Il crée alors le protocole HTTP, le langage HTML et le concept d’URL. Trois briques fondamentales qui vont changer le monde. Mais surtout, il prend une décision qui scellera le destin de sa création : il la rend gratuite et accessible à tous.

L’utopie collaborative de l’intercréativité

Berners-Lee n’a jamais vu le web comme un simple outil de communication. Il l’envisageait comme un espace d’« intercréativité » – un néologisme qu’il a lui-même forgé dans les années 90.

Ce concept dépasse largement l’idée d’interactivité. Il ne s’agit pas simplement de consommer du contenu ou d’échanger des messages. L’intercréativité désigne la capacité collective à créer ensemble, à construire collaborativement la connaissance et à enrichir mutuellement nos idées.

Imaginez un monde où chaque utilisateur contribue activement à améliorer l’information disponible. Où les barrières entre créateurs et consommateurs s’effacent. Où la collaboration prime sur la compétition pour l’attention.

C’était sa vision. Une utopie numérique basée sur la générosité intellectuelle et le partage des savoirs. Un espace décentralisé où personne ne pourrait contrôler les flux d’information ni monétiser l’attention des autres.

Cette philosophie transparaissait dans chaque décision technique. Les hyperliens, par exemple, permettent de tisser librement des connexions entre idées et documents. Personne ne contrôle qui peut créer un lien vers qui. Personne ne peut exiger un paiement pour être référencé.

Le web était pensé comme un commun numérique. Un bien collectif appartenant à l’humanité entière. Pas un terrain de chasse pour publicitaires et manipulateurs de l’attention.

La décision historique de libérer le code source

Le 30 avril 1993 reste une date fondamentale dans l’histoire technologique. Ce jour-là, le CERN annonce officiellement que le code source du World Wide Web est désormais dans le domaine public. Gratuitement. Pour toujours.

Cette décision n’allait pas de soi. Berners-Lee aurait pu breveter sa création. Il aurait pu devenir l’homme le plus riche de la planète. À titre de comparaison, si le web avait été privatisé comme Facebook ou Google, sa valeur se chiffrerait aujourd’hui en milliers de milliards de dollars.

Mais il a choisi une autre voie. Parce que pour lui, le web n’était pas une invention à commercialiser. C’était un cadeau à l’humanité. Un outil d’émancipation collective.

9 555 lignes de code. C’est tout ce qu’il a fallu pour changer la face du monde. Et Berners-Lee les a offertes sans conditions, sans contrepartie, sans clauses restrictives.

Cette générosité fondatrice explique pourquoi il se sent aujourd’hui légitime pour critiquer ce que le web est devenu. Il n’est pas un commentateur extérieur. Il est le gardien d’une vision trahie.

Quand il regarde Internet aujourd’hui, il ne voit pas l’accomplissement de son rêve. Il voit une déviation fondamentale. Un détournement de sa création originelle au profit d’intérêts commerciaux qui exploitent systématiquement les failles psychologiques humaines.

Et contrairement à beaucoup de créateurs dépassés par leur invention, il refuse de baisser les bras. Il reste « extraordinairement optimiste » parce qu’il croit encore possible de corriger la trajectoire.

L’économie de l’attention : le business model qui vous transforme en produit

L’expression « économie de l’attention » semble abstraite. Pourtant, elle décrit avec précision le mécanisme qui gouverne votre quotidien numérique. Chaque notification. Chaque scroll infini. Chaque algorithme de recommandation.

Tout est conçu selon une logique implacable : capter votre regard le plus longtemps possible. Parce que dans ce modèle économique, votre attention vaut de l’or. Littéralement.

Voici comment ça fonctionne réellement.

Comment les algorithmes manipulent votre comportement

Les algorithmes des réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils ne se contentent pas de vous montrer ce que vos amis publient. Ils effectuent des calculs complexes, des milliers de fois par seconde, pour déterminer quel contenu vous gardera captif.

L’objectif n’est jamais votre bien-être. C’est votre engagement. Le temps passé sur la plateforme. Le nombre de clics. La profondeur du scroll.

Ces métriques se traduisent directement en revenus publicitaires. Plus vous restez, plus vous voyez d’annonces. Plus vous interagissez, plus l’algorithme vous connaît. Plus il vous connaît, plus il peut cibler précisément les publicités qui vous feront craquer.

Les ingénieurs de la Silicon Valley ne travaillent pas pour améliorer votre expérience. Ils optimisent des « métriques d’engagement » qui mesurent votre dépendance. Chaque fonctionnalité est testée, mesurée, ajustée pour maximiser votre temps d’écran.

Le feed infini ? Pas un hasard. L’impossibilité de voir « tout » le contenu ? Volontaire. La notification qui arrive précisément quand vous êtes sur le point de fermer l’application ? Calculée.

Ces plateformes emploient des neuroscientifiques, des psychologues comportementaux, des experts en manipulation cognitive. Leur mission : exploiter les failles de votre cerveau pour créer une dépendance comportementale.

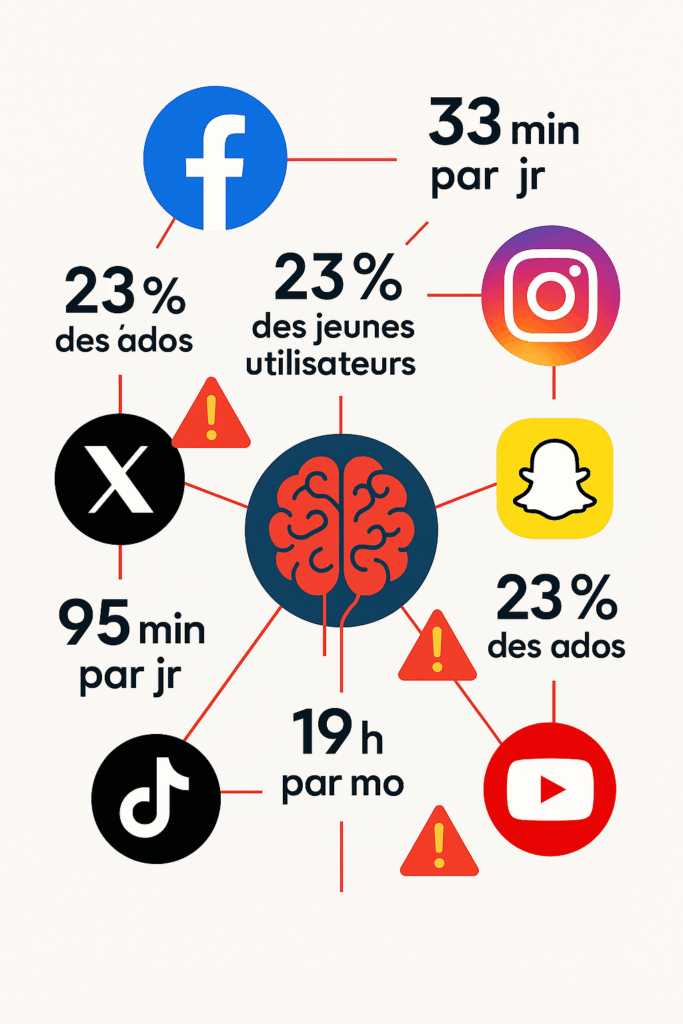

Et ça marche. Les statistiques sont accablantes. L’utilisateur moyen passe désormais 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Vérifiez votre téléphone 96 fois par jour. Soit toutes les 10 minutes en période d’éveil.

La psychologie de la captation d’attention

Pourquoi cette manipulation fonctionne-t-elle si bien ? Parce qu’elle exploite des biais cognitifs profondément ancrés dans notre biologie.

Notre cerveau n’a pas évolué pour l’environnement numérique. Il s’est développé dans des savanes africaines où la survie dépendait de la détection rapide des menaces. Résultat : nous sommes naturellement attirés par le négatif, le conflictuel, le scandaleux.

Les réseaux sociaux le savent. Les études internes de Facebook (révélées par Frances Haugen) montrent que les contenus générant de la colère obtiennent 5 à 6 fois plus d’engagement que les contenus positifs.

L’algorithme ne fait pas de morale. Il amplifie ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c’est l’indignation, la peur, la division. Pas la nuance, la réflexion ou l’apaisement.

Votre cerveau libère une dose de dopamine à chaque like, chaque commentaire, chaque notification. Cette molécule du plaisir crée un circuit de récompense similaire à celui des jeux d’argent. Vous devenez accro sans même vous en rendre compte.

Les designers appellent ça des « dark patterns » – des schémas sombres. Des techniques délibérées pour exploiter vos vulnérabilités psychologiques. Le bouton rouge de notification. Les streaks Snapchat qui vous culpabilisent si vous ratez un jour. Les stories qui disparaissent pour créer un sentiment d’urgence artificielle.

Tout est calibré pour court-circuiter votre rationalité. Pour transformer votre volonté en réflexe pavlovien. Pour faire de vous non pas un utilisateur libre, mais un consommateur compulsif d’attention monétisée.

Les six plateformes identifiées comme nuisibles

Sur sa cartographie du web, Tim Berners-Lee identifie spécifiquement six plateformes comme problématiques. Ce n’est pas un hasard si ce sont aussi les plus populaires.

Facebook, avec ses 3 milliards d’utilisateurs, a transformé les relations sociales en métriques de popularité. Instagram cultive l’anxiété par la comparaison sociale permanente. Snapchat cible les plus jeunes avec des mécaniques addictives sophistiquées.

TikTok perfectionne l’art du scroll infini avec un algorithme redoutablement efficace. X (anciennement Twitter) amplifie la polarisation et les controverses. YouTube vous enferme dans des bulles de recommandation qui peuvent radicaliser vos opinions.

Toutes partagent le même modèle : vous n’êtes pas le client, vous êtes le produit. Le vrai client, c’est l’annonceur qui achète l’accès à votre attention. Votre temps, vos données, votre psychologie sont vendus au plus offrant.

Berners-Lee ne dit pas que ces plateformes sont mauvaises en soi. Il pointe leur modèle économique fondamental : la monétisation de l’attention humaine par la manipulation algorithmique. Un système qui génère autant d’anxiété que de joie, selon ses propres mots.

Cette nuance est importante. Le problème n’est pas la technologie. C’est le business model qui sous-tend son utilisation. On peut imaginer des réseaux sociaux sans économie de l’attention. C’est d’ailleurs ce qu’il propose avec sa solution alternative.

Les conséquences réelles de cette économie toxique

Au-delà du diagnostic théorique, les effets de l’économie de l’attention se mesurent concrètement dans nos vies. Les chiffres sont là. Les études s’accumulent. Les témoignages convergent.

Nous payons un prix réel pour ce modèle économique. En santé mentale, en productivité, en qualité relationnelle. Passons en revue les dommages collatéraux de cette guerre pour notre attention.

L’impact sur la santé mentale et le bien-être

Les données sont sans appel. Depuis 2010, année du lancement d’Instagram, les taux de dépression et d’anxiété chez les adolescents ont explosé. Pas de 10% ou 20%. De 50% à 70% selon les pays développés.

Cette corrélation n’est plus débattue. Les études longitudinales le confirment : plus un adolescent passe de temps sur les réseaux sociaux, plus son risque de développer anxiété et dépression augmente.

Les mécanismes sont multiples. La comparaison sociale permanente érode l’estime de soi. Les likes deviennent une validation externe dont on devient dépendant. Le cyber-harcèlement se banalise dans cet environnement déshumanisé.

Facebook le savait. Ses propres recherches internes montraient qu’Instagram est « toxique pour les adolescentes ». Un tiers de celles souffrant de troubles de l’image corporelle attribuaient ces problèmes à Instagram. La compagnie a caché ces résultats pendant des années.

Le syndrome FOMO (Fear Of Missing Out – peur de rater quelque chose) génère un stress constant. L’impossibilité de tout voir, de tout suivre, de rester « à jour » crée une anxiété diffuse mais permanente.

Le sommeil est perturbé. La lumière bleue des écrans dérègle nos rythmes circadiens. Le dernier scroll avant de dormir active notre cerveau au lieu de l’apaiser. Résultat : fatigue chronique, irritabilité, baisse des performances cognitives.

Les relations réelles se détériorent. On regarde son téléphone pendant les repas. On vérifie Instagram au milieu d’une conversation. La présence physique ne garantit plus la présence attentionnelle. Nos proches deviennent des silhouettes floues dans notre vision périphérique pendant qu’on scroll.

La fragmentation de l’attention et la productivité

L’impact professionnel est tout aussi mesurable. La recherche en neurosciences cognitive est formelle : notre cerveau ne peut pas vraiment faire du multitâche.

Quand vous alternez entre une tâche et votre téléphone, vous ne divisez pas votre attention. Vous créez des coûts de commutation. Chaque changement de focus requiert un effort cognitif pour vous réengager dans la tâche initiale.

Ces micro-interruptions s’additionnent. Une étude de l’Université de Californie a montré qu’après une interruption de 3 secondes (comme checker une notification), il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal.

Faites le calcul. Si vous vérifiez votre téléphone 96 fois par jour, vous accumulez des heures de temps cognitif perdu. Temps pendant lequel votre cerveau peine à revenir au niveau de focus nécessaire pour un travail de qualité.

La productivité en souffre dramatiquement. Mais pas seulement quantitativement. C’est la qualité du travail qui s’effondre. Les tâches complexes nécessitant une pensée profonde – résolution de problèmes créatifs, analyse nuancée, écriture substantielle – deviennent quasiment impossibles dans un état de fragmentation attentionnelle chronique.

Cal Newport, professeur à Georgetown et auteur de « Deep Work », documente ce phénomène. Notre capacité à produire un travail intellectuel de haute qualité dépend directement de notre capacité à maintenir une attention soutenue. L’économie de l’attention érode systématiquement cette compétence.

Le paradoxe cruel : nous avons plus d’outils de productivité que jamais, mais nous sommes moins productifs. Parce que ces outils vivent dans le même écosystème que les plateformes conçues pour fragmenter notre attention.

La solution : les pods et l’économie de l’intention

Face à ce constat accablant, Tim Berners-Lee ne se contente pas de critiquer. Depuis 10 ans, il développe activement une alternative. Une solution technique qui pourrait transformer radicalement notre rapport au numérique.

Elle s’appelle Solid (Social Linked Data). Et elle repose sur un concept simple mais révolutionnaire : les pods de données personnelles.

Voici comment cette innovation pourrait changer la donne.

Qu’est-ce qu’un pod de données personnelles ?

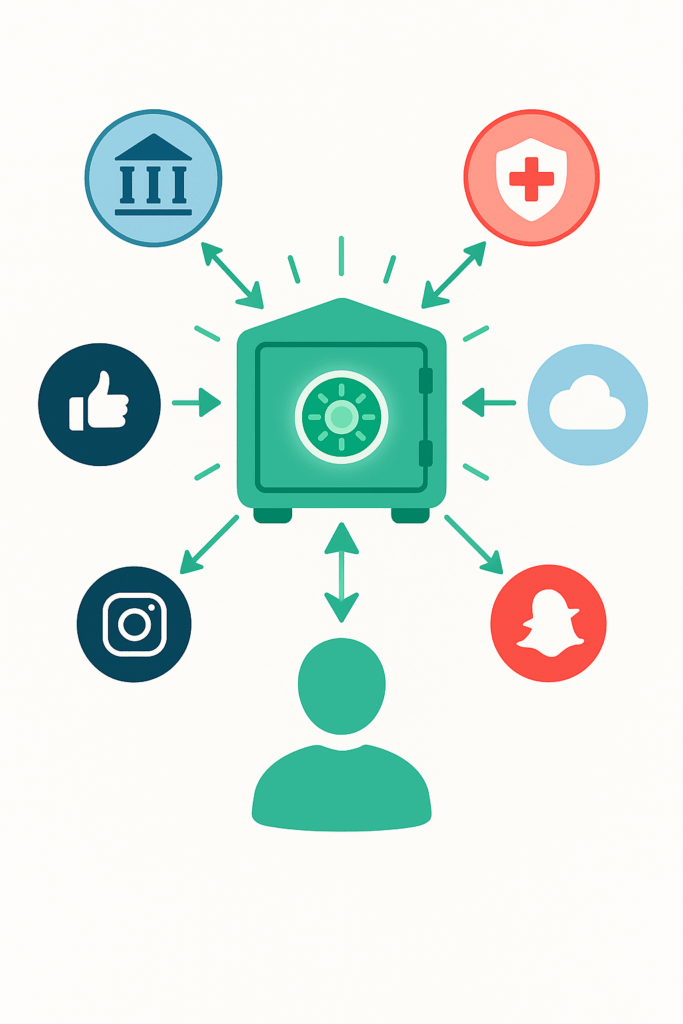

Imaginez un coffre-fort numérique. Toutes vos données personnelles y sont stockées. Photos, messages, historique d’achats, préférences, contacts, localisations. Absolument tout.

Mais contrairement à aujourd’hui où ces données sont éparpillées entre Facebook, Google, Amazon et des dizaines d’autres plateformes, ce coffre-fort vous appartient. Vous seul en possédez les clés.

C’est ça, un pod (Personal Online Data store). Un espace de stockage personnel, chiffré, décentralisé, sur lequel vous exercez un contrôle total.

Les applications et services qui veulent accéder à vos données doivent vous demander la permission. Vous décidez quoi partager, avec qui, pour combien de temps. Vous pouvez révoquer cet accès à tout moment.

Plus important encore : vos données ne sont jamais copiées sur les serveurs des entreprises. Elles restent dans votre pod. Les applications viennent les consulter temporairement, selon les permissions que vous avez accordées.

Cette architecture inverse complètement le rapport de force actuel. Aujourd’hui, Facebook possède vos données. Demain, avec un pod, vous les possédez et vous accordez à Facebook un accès limité et révocable.

Le projet Solid de Berners-Lee fournit les protocoles techniques pour rendre cela possible. Des startups commencent à construire des applications compatibles. Des universités et gouvernements testent l’infrastructure.

L’utopie devient progressivement une réalité technique fonctionnelle. Mais au-delà de l’aspect technologique, c’est toute une philosophie économique qui doit changer.

De l’économie de l’attention à l’économie de l’intention

Le passage des plateformes actuelles aux pods ne change pas seulement qui possède les données. Il transforme fondamentalement le modèle économique du numérique.

Dans l’économie de l’attention actuelle, les plateformes se battent pour capter votre regard. Elles sont en compétition pour vous garder le plus longtemps possible sur leur service. Résultat : contenus sensationnalistes, algorithmes manipulateurs, dark patterns addictifs.

Dans une économie de l’intention, le paradigme s’inverse. Les services se battent pour vous aider à accomplir ce que vous voulez vraiment faire. Ils sont en compétition sur leur utilité réelle, pas sur leur capacité à vous distraire.

Concrètement ? Imaginez ouvrir une application de réseau social. Au lieu d’un feed infini conçu pour vous hypnotiser, vous voyez une interface épurée qui vous demande : « Que voulez-vous faire aujourd’hui ? »

Poster une mise à jour ? L’application vous aide à le faire efficacement et vous propose de fermer une fois terminé. Chercher une information ? Elle vous la trouve rapidement sans vous noyer sous les suggestions. Rester en contact avec vos proches ? Elle vous aide à entretenir ces relations de manière qualitative, pas quantitative.

Le temps passé sur l’application n’est plus une métrique de succès. C’est l’inverse : aider l’utilisateur à accomplir son intention rapidement devient la valeur différenciante.

Cette transformation nécessite un nouveau modèle de monétisation. Les pods pourraient fonctionner par abonnement. Vous payez quelques euros par mois pour un service qui vous respecte vraiment. Pas de publicité. Pas de vente de données. Juste un outil qui travaille pour vous.

Utopique ? Regardez ce qui se passe dans l’industrie musicale. Spotify a remplacé un modèle où vous étiez le produit (radios financées par la pub) par un modèle où vous êtes le client (abonnement mensuel). La qualité de service s’est transformée.

L’IA comme assistant personnel, pas corporate

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans cette vision. Mais pas l’IA telle qu’elle existe aujourd’hui – au service des plateformes pour mieux vous manipuler.

Dans le modèle des pods, votre IA devient véritablement votre assistant personnel. Elle a accès à toutes vos données (parce qu’elles sont dans votre pod), mais elle travaille exclusivement pour vous. Pas pour Google. Pas pour Facebook. Pour vous.

Cette IA vous connaît intimement. Elle sait vos préférences, votre calendrier, vos objectifs, vos relations importantes. Mais ces informations ne quittent jamais votre pod sans votre permission explicite.

Elle peut alors agir comme un véritable conseiller. Filtrer l’information pertinente. Vous alerter des priorités réelles. Protéger votre attention au lieu de la fragmenter. Vous aider à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous.

Imaginez une IA qui, au lieu de vous pousser des vidéos virales, vous dirait : « Tu as dit vouloir apprendre l’espagnol cette année. Tu n’as pas pratiqué depuis 5 jours. Veux-tu que je te bloque 20 minutes demain matin ? »

Ou qui analyserait vos communications pour identifier les relations que vous négligez : « Cela fait 3 mois que tu n’as pas appelé ta sœur. Elle t’a mentionné à plusieurs reprises dans ses messages. Peut-être un bon moment pour prendre des nouvelles ? »

Cette IA défendrait vos intérêts contre les tentatives de manipulation. Elle pourrait bloquer automatiquement les dark patterns, limiter votre temps sur certaines applications selon vos propres règles, vous alerter quand un contenu cherche à exploiter vos biais cognitifs.

Berners-Lee croit profondément en cette vision. Pour lui, l’IA n’est pas intrinsèquement dangereuse. C’est la question de savoir à qui elle appartient qui détermine si elle nous émancipe ou nous asservit.

Comment reprendre le contrôle de vos données dès aujourd’hui

La solution complète des pods n’est pas encore accessible au grand public. Le projet Solid avance, mais la transition prendra des années. Pour autant, vous n’êtes pas condamné à rester passif.

Des actions concrètes existent pour reprendre dès maintenant une partie du contrôle sur votre vie numérique. Voici un guide pratique pour commencer cette transition.

Les premiers pas vers la souveraineté numérique

Commencez par un audit de votre attention. Activez les statistiques d’utilisation sur votre smartphone. Regardez honnêtement combien de temps vous passez sur chaque application. La prise de conscience est le premier pas vers le changement.

Identifiez vos applications les plus chronophages. Posez-vous la question : « Est-ce que j’en retire vraiment de la valeur ? » Souvent, la réponse est non. Vous scrollez par habitude, pas par choix conscient.

Supprimez les applications des réseaux sociaux de votre téléphone. Gardez-les uniquement sur ordinateur. Ce simple friction – devoir ouvrir un navigateur au lieu de toucher une icône – réduit considérablement l’usage compulsif.

Désactivez toutes les notifications sauf les essentielles. Vraiment essentielles. Les messages de vos proches ? Oui. Les likes sur Instagram ? Non. Votre cerveau n’a pas besoin d’être interrompu 200 fois par jour.

Établissez des zones sans téléphone. La chambre à coucher. Les repas en famille. La première heure après le réveil. Ces sanctuaires attentionnels permettent à votre cerveau de se régénérer.

Utilisez des bloqueurs de contenu et des extensions anti-tracking. uBlock Origin, Privacy Badger, Firefox Multi-Account Containers. Ces outils gratuits limitent la surveillance et les mécanismes manipulateurs des sites web.

Migrez progressivement vers des alternatives respectueuses de la vie privée. Remplacez Chrome par Firefox ou Brave. Google par DuckDuckGo ou Qwant. Gmail par ProtonMail ou Tutanota. Ces services ne monétisent pas votre attention.

Les alternatives éthiques aux géants du numérique

L’écosystème des alternatives éthiques s’étoffe chaque année. Mastodon remplace Twitter avec un modèle décentralisé sans algorithmes manipulateurs. Signal offre une messagerie chiffrée que même les créateurs ne peuvent pas lire.

Pour le stockage cloud, Nextcloud vous permet d’héberger vos propres données. Pour la navigation, le navigateur Tor protège votre anonymat. Pour les recherches, Ecosia plante des arbres avec ses revenus publicitaires tout en respectant votre vie privée.

Ces solutions ne sont pas parfaites. Elles ont souvent moins de fonctionnalités que les géants. Mais elles incarnent une philosophie différente : vous servir plutôt que vous exploiter.

Le projet Solid de Berners-Lee propose déjà des providers de pods. Inrupt, la startup qu’il a cofondée, offre des pods gratuits en version beta. Vous pouvez commencer à expérimenter dès aujourd’hui avec cette technologie.

La souveraineté numérique n’est pas binaire. Vous n’êtes pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Chaque petit pas compte. Chaque outil remplacé. Chaque notification désactivée. Chaque heure récupérée.

C’est un processus progressif de reconquête de votre attention et de vos données. Un voyage vers une relation plus saine et consciente avec la technologie. Exactement ce que Berners-Lee envisageait il y a 35 ans.

FAQ

Qui est Tim Berners-Lee et pourquoi son avis compte-t-il ?

Tim Berners-Lee est l’inventeur du World Wide Web en 1989. Il a créé les protocoles HTTP, HTML et le concept d’URL qui forment la base d’Internet tel que nous le connaissons. Sa décision historique de rendre le code source du web gratuitement accessible en 1993 a permis l’explosion d’Internet. Son avis compte car il est littéralement le père fondateur du web et a observé pendant 35 ans ce que l’humanité a fait de sa création. Il n’est pas un critique extérieur mais le gardien d’une vision originale qui a été détournée.

Qu’est-ce que l’économie de l’attention exactement ?

L’économie de l’attention est un modèle économique où votre attention devient la ressource rare que les plateformes se disputent. Contrairement à une économie traditionnelle où vous achetez un produit, ici vous êtes le produit vendu aux annonceurs. Les réseaux sociaux sont gratuits car ils monétisent le temps que vous passez sur leurs plateformes en vendant votre attention à des publicitaires. Plus vous restez longtemps, plus ils gagnent d’argent. Cela crée des incitations perverses : les algorithmes sont optimisés pour vous garder captif, pas pour vous rendre service.

Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils considérés comme nuisibles ?

Sur sa cartographie du web, Tim Berners-Lee identifie six plateformes comme nuisibles : Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X et YouTube. Non pas parce que la technologie est mauvaise en soi, mais parce que leur modèle économique repose sur l’exploitation des failles psychologiques humaines. Ils utilisent des algorithmes conçus pour créer une dépendance comportementale, amplifient les contenus qui génèrent colère et division (car ils créent plus d’engagement), et fragmentent chroniquement notre attention. Les études montrent des corrélations fortes avec l’augmentation de l’anxiété et de la dépression, particulièrement chez les adolescents.

Qu’est-ce qu’un pod de données personnelles ?

Un pod (Personal Online Data store) est comme un coffre-fort numérique personnel où toutes vos données sont stockées sous votre contrôle exclusif. Contrairement au modèle actuel où vos données sont éparpillées sur les serveurs de Facebook, Google et Amazon, le pod centralise tout dans un espace que vous seul possédez. Les applications qui veulent accéder à vos données doivent demander votre permission explicite. Vous décidez quoi partager, avec qui, pour combien de temps, et vous pouvez révoquer cet accès à tout moment. Les données ne sont jamais copiées sur les serveurs des entreprises – elles restent dans votre pod.

Comment puis-je reprendre le contrôle de mes données dès aujourd’hui ?

Plusieurs actions concrètes sont possibles immédiatement. Commencez par activer les statistiques d’utilisation de votre smartphone pour prendre conscience de votre temps d’écran réel. Supprimez les applications de réseaux sociaux de votre téléphone et utilisez-les uniquement sur ordinateur. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Établissez des zones sans téléphone (chambre, repas). Migrez vers des alternatives respectueuses : Firefox au lieu de Chrome, DuckDuckGo au lieu de Google, ProtonMail au lieu de Gmail. Utilisez des bloqueurs de contenu comme uBlock Origin. Explorez des plateformes éthiques comme Mastodon ou Signal qui ne monétisent pas votre attention.

L’économie de l’intention est-elle réaliste ou utopique ?

C’est une question légitime. L’économie de l’intention peut sembler utopique, mais plusieurs facteurs suggèrent sa faisabilité. D’abord, des modèles similaires existent déjà : Spotify a transformé la musique d’un modèle publicitaire vers l’abonnement avec succès. Ensuite, Tim Berners-Lee développe concrètement l’infrastructure technique (projet Solid) depuis 10 ans avec des résultats tangibles. Des startups construisent déjà des applications compatibles avec les pods. Enfin, la pression réglementaire augmente (RGPD en Europe, lois sur la vie privée) et la conscience publique des dangers de l’économie de l’attention s’accroît. La transition prendra des années, mais elle est techniquement possible et économiquement viable.

Le diagnostic de Tim Berners-Lee est brutal mais nécessaire. Les six plateformes qu’il identifie comme nuisibles ne le sont pas par accident. Elles incarnent une dérive systémique : la transformation de nos vies numériques en marchandise négociable.

L’économie de l’attention nous a transformés en produits. Nos cerveaux sont devenus le terrain de chasse de manipulateurs professionnels armés d’algorithmes sophistiqués. Le coût se mesure en santé mentale détériorée, en productivité effondrée, en relations appauvries.

Mais Berners-Lee refuse le fatalisme. Sa solution – les pods et l’économie de l’intention – n’est pas une utopie creuse. C’est un projet technique concret, développé depuis une décennie, qui commence à montrer des résultats tangibles.

Il a déjà eu raison une fois. En 1989, personne ne croyait que relier des documents par des hyperliens changerait le monde. 9 555 lignes de code plus tard, il avait créé Internet.

Aujourd’hui, il tient encore la carte. Et il voit encore le chemin. La question n’est pas de savoir si la transformation est possible. Elle l’est, techniquement et économiquement.

La vraie question est celle-ci : êtes-vous prêt à reprendre le contrôle ? Ou préférez-vous rester le produit ?

Votre attention n’appartient qu’à vous. Il est temps de la récupérer.

Pour aller plus loin, explorez le projet Solid de Tim Berners-Lee sur le site officiel et découvrez comment participer à la construction d’un web plus éthique et respectueux.